湖北吴氏网

汉川市仙女街道吴士宗公迁徙史

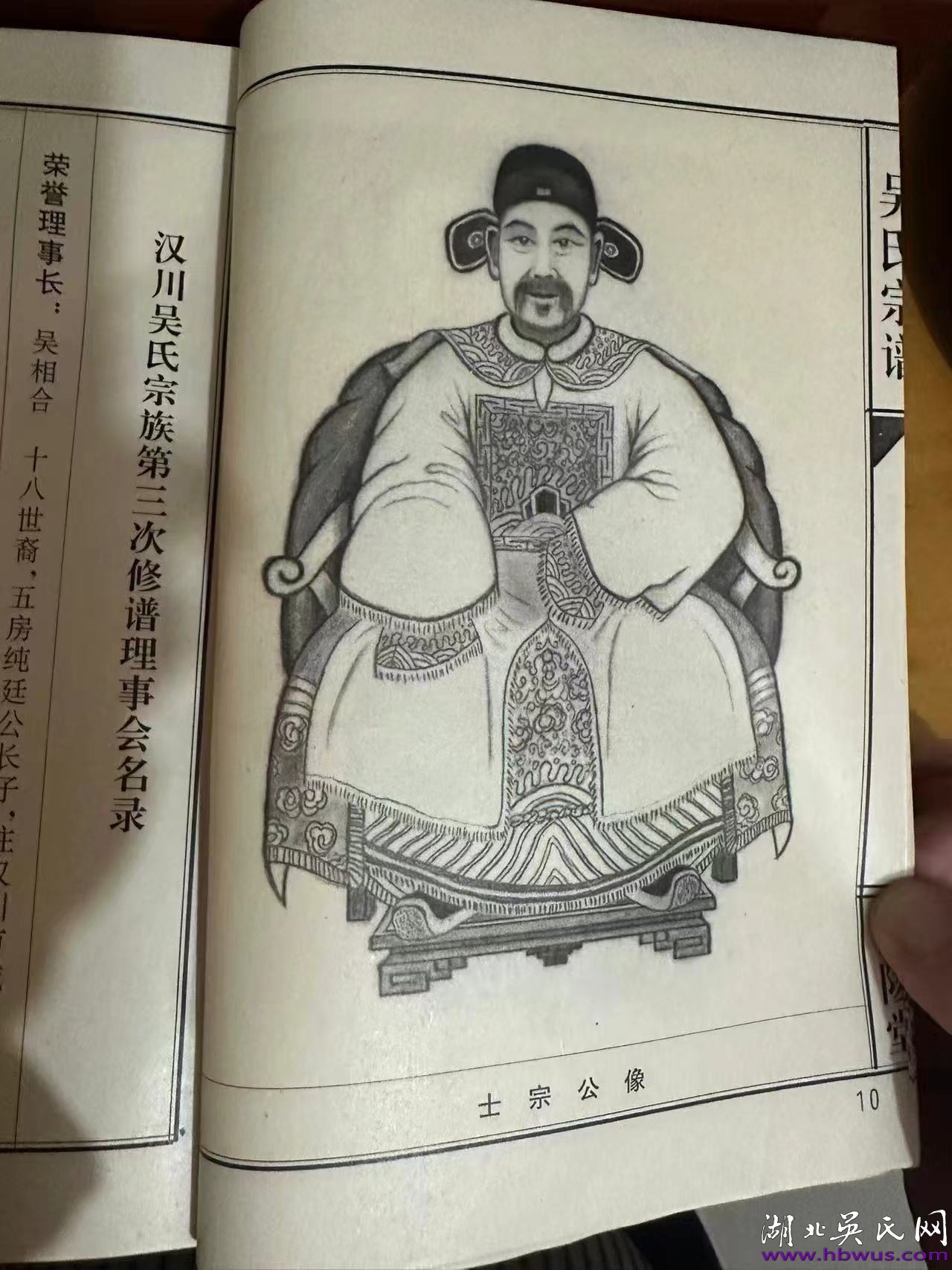

溯吾吴氏汉川一脉之源,皆始于士宗公。士宗公乃明末清初之际,自赣鄱故土,携家眷跋山涉水,举家西迁,择汉水之滨、泽丰饶之汉川而定居焉。士宗公胸怀志远,于荆楚新垦之地披荆斩棘,奠基立业。此为我吴氏扎根汉川之肇始,后世子孙感念士宗公之魄力与艰辛,奉为开基之祖,世代铭记,永志不忘。

本文根据吴诗云会长提供的吴士宗公的迁徙信息,族谱记载及历史背景综合整理而成。

一,迁徙背景与历史脉络:

吴士宗公为吴氏宗族重要的分支先祖,其迁徙历程折射出江西人口流动与宗族发展的典型特征。据现存族谱及地方志记载,此次迁徙始于明代中期,背景可归纳为以下三方面:

1,人口压力与土地资源矛盾:江西丰城(今丰城市)地处鄱阳湖平原,明代以来人口稠密,耕地承载力趋于饱和,小港镇潭头村周边田地逐渐被族人分垦殆尽。

2,经济机遇吸引:湖北汉川县(今汉川市)位于长江中游平原,汉江穿境而过,水系发达,明清因漕运枢纽地位崛起(漕运指:承担粮食、物质运输中心区域),需要大量劳动力开发农田、兴修水利。

3,宗族扩张与时间节点:

1,出发地:江西丰城市小港镇潭头村:潭头村位于赣江支流淦水河畔,明清属丰城县长安乡。吴氏在此聚族而居,以农耕为主业,族中存有明代《吴氏族谱》,记载始迁祖为南宋时期从江右(今江西)迁入的吴仲华公。

2,迁徙过程与路线:

①,第一价段(明代中期):吴士宗公携家眷自潭头村启程,沿赣江北上至九江,转长江水路西行。

②,第二阶段(明代后期):抵达汉口后,溯汉江而上至汉川县境内,最终定居马口镇或南河乡一带(具体村落待考)。

③,关键依据:汉川《吴氏宗谱》载“士宗公自江右丰城迁至汉川,卜居(卜居指:选择居住地,确定居所)于马口之南”,与丰城族谱“士宗公率子侄迁徙”的记载互证。

3,时间推断:

综合两地族谱及时代移民政策,迁徙时间约在明代万历至崇祯年间(1573至1644年)。此时朝廷鼓励垦荒,湖北多地出台优惠政策吸引移民,与吴氏士宗公迁徙动机吻合。

三,迁徙后的定居与发展:

1,生存环境与经济基础:汉川县地处江汉平原,土壤肥沃,吴士宗公选择依水而居,利用汉江支流发展灌溉农业,同时参与漕运、渔业等副业。族谱载其“开垦良田百亩,筑堤护田”,奠定了宗族经济基础。

2,宗族组织与文化传承:

①,教育兴学:清乾隆年间创“吴氏义熟”,培养子弟读书应举,后世出现多位举人、贡生。为社会提供人才。

②,编修宗谱:吴氏后裔吴诗云曾三次牵头参与编修家谱,曾几度到吴士宗公故乡寻根问祖,厘清源流。

③,族规家训:制定《吴氏家训,强调"孝悌忠信、耕读传家”,对汉川吴氏影响深远。

3,人口繁衍与地域影响:

至清末,吴士宗公后裔已遍布汉川马口、南河、分水等地,人口逾数千人。其分支迁至天门、应城等邻县,形成"江右吴氏”在汉川的最大支系。

四,迁徙的历史意义:

1,区域开发与贡献:吴氏移民参与汉川平原水利建设,推动了当地从"水患之地”变为“鱼米之乡”。

五,结束语

吴士宗公率族自赣鄱之滨的丰城潭头村,跋山涉水,远徙千里,最终落籍云梦泽畔的汉川大地。这一壮举不仅是地理空间的跨越,更是一个家族命运的重大转折点。他们以开拓者的姿态,在陌生的大地上辛勤耕耘、重建家园、开枝散叶,为汉川及江汉平原的开发建设贡献了力量。吴士宗公作为汉川吴氏的开基始祖,其名讳与功绩当永载族史,其不畏艰难、勇于进取的精神,亦当后世子孙铭记与传承。铭记来处,方知归途,慎终追远,民德归厚矣。

最后谢谢吴诗云会长提供始迁祖信息!

汉川市泰伯文化传播有限公司

2025年9月30日

图文:吴腊保

编发:吴德泉

审稿:吴小艾

审核:吴合林

2025.09.30

【随机内容】

-

《羊城晚报》专访吴开松会长:深圳百万潮商再出发 潮青新一代成生力军

2020-11-24 -

2025-08-15

2025-08-15

-

2021-01-24

2021-01-24

-

2021-07-24

2021-07-24